在很多重大疾病发展的过程中,“炎症反应”是重要一环,涉及心脑血管疾病、癌症等。慢性炎症与多种因素有关,其中饮食尤为密切。一项最新研究显示:无需改变整体饮食习惯,仅用全谷物替代主食,持续6周,就能显著降低全身炎症水平。吃全谷物还有什么好处?应该怎么吃更健康?一起了解↓为追求细腻口感,谷物加工过程中会碾去谷皮,胚芽随之剥落,几乎只剩下胚乳,成为“精制谷物”,比如白米白面;全谷物是指没有经过精细加工,或者虽经碾磨、粉碎、压片等处理,但保留了胚乳、胚芽、谷皮等结构的谷物,常见的有全麦、糙米、燕麦片、荞麦、玉米、小米、高粱米等。

在这一研究中,首都医科大学研究团队分析了北京的120名参与者,他们平均年龄64岁。参与者按照年龄和性别进行1:1匹配,并被随机分配至精制谷物组、全谷物组。两组参与者除更换主食外,其它饮食习惯不变。6周后,研究人员发现以下几个现象:

对循环炎症细胞因子分析发现,全谷物组的两种炎症因子IL-22、IL-23,平均水平显著低于精制谷物组。

对粪便中短链脂肪酸分析发现,干预6周后,全谷物组的丁酸水平,显著高于精制谷物组。全谷物富含膳食纤维,肠道微生物发酵膳食纤维后,会产生短链脂肪酸,包括乙酸、丙酸、丁酸等,它们可能会介导免疫调节和抗炎作用。研究人员表示,全谷物组的两种炎症因子水平显著降低,丁酸比例较高,多个因素叠加,从而有助于抗炎。这项研究提醒我们,不改变整体饮食习惯,只用全谷物代替主食,短短6周,就能显著降低全身炎症水平。2022年,发表在《美国医学会杂志—网络公开版》上的一项研究显示:全谷物的抗炎效果,比蔬菜和水果更胜一筹。分析结果显示,谷物、果蔬都是膳食纤维大户,但并非所有的膳食纤维对炎症水平的影响是相同的;谷物纤维与降低炎症水平有关,效果远超水果或蔬菜。中国康复研究中心北京博爱医院副主任营养师史文丽表示,除了有助抗炎外,全谷物还有以下优势:

全谷物富含膳食纤维,可被肠道细菌利用,最终产生短链脂肪酸,对血糖、血脂有益。一项发表于《食物科学与营养》期刊上的研究表明,每天食用50克全谷物食品,能将2型糖尿病风险降低23%。

研究表明,谷物纤维有助增加体内的脂联素浓度,帮助控制体重及增加胰岛素敏感性。全谷物中的不溶性膳食纤维结构粗糙,可以增加咀嚼的次数,提升饱腹感,对体重和血糖都很友好。

发表在《国际食品科学与营养》上的研究表明,平时全谷物摄取量多者,可降低四成胃癌风险。

中国疾控中心曾对国内外34篇有关全谷物的研究分析发现,全谷物不仅可以降低结直肠癌的发病风险,对预防心血管病同样有益。要想最大限度获取全谷物的营养价值,挑选、烹调、食用各有技巧。

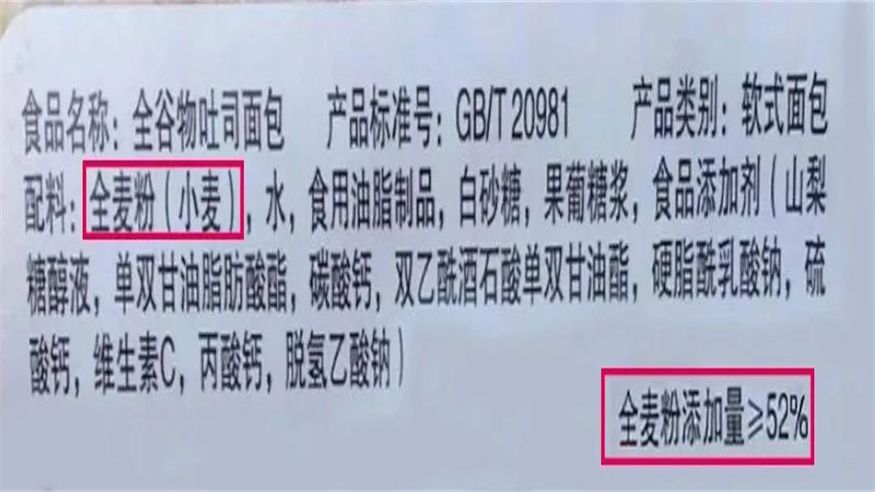

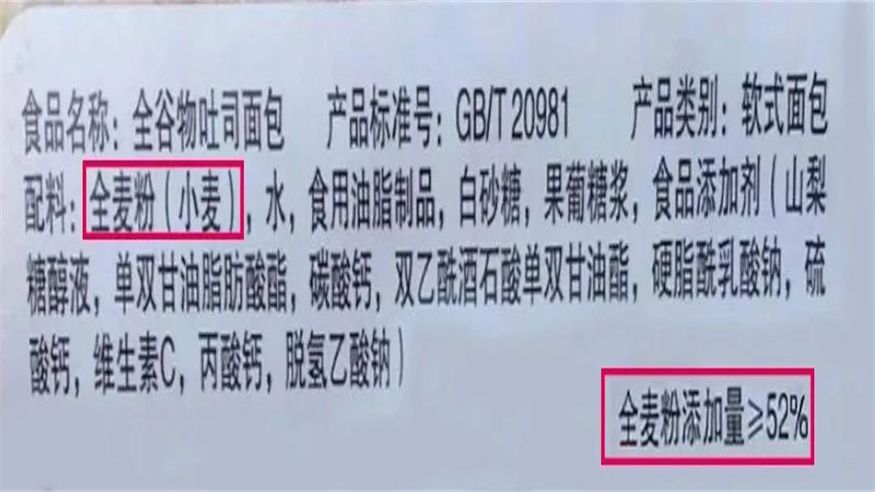

科学选购全谷物食品,是丰富主食营养的第一步,具体有“三看”:食品原料应为糙米、玉米、黑米、燕麦等全谷物,或者以全谷物为主。全谷物食品的配料表中,会标明使用了全谷物及其添加比例。若原料中同时有全谷物和精制谷物,则原料中全谷物须达51%以上,才能称为全谷物食品。如果配料中除全谷物,还添加较多白砂糖、植脂末等成分,健康效应远不如原味或纯的全谷物食品好,不建议选择。

全谷物烹调前,通常需要用水浸泡,如糙米、黑米要提前泡2~4个小时。此外,还应适当延长烹调时间,比如用全谷物煮粥时,最好比平时多煮半小时。也可以利用炊具改善全谷物的口感,比如用豆浆机制作全谷物米糊,用高压锅烹煮八宝粥,用电蒸锅蒸玉米、杂粮馒头等。但血糖监测重点人群也需要关注血糖变化。

《中国居民膳食指南(2022)》建议,健康成年人每天摄入谷类食物200~300克,其中全谷物和杂豆类50~150克。胃肠虚弱的老年人、儿童以及部分消化系统疾病的患者,摄入过多全谷物等粗杂粮可能会出现腹胀等胃肠不适,可以适当减少粗杂粮的摄入量。

全谷物口感粗糙,在制作主食时不妨粗细搭配。每日全谷物食用量,宜占谷类总量的1/3以上,可以根据个人反应从少到多循序渐进。建议一日三餐至少有一餐要包含全谷物和杂豆类,如果能把全谷物均匀搭配到三餐中,效果更好。

来源:央视新闻微信公众号综合生命时报 新华社 图片由AI生成

讲好全球故事 传播人民声音 关注行业焦点

蜀ICP备20000730号-5 热线电话:400-110-3663 邮箱:sjxwnet@126.com 本网法律顾问:400-6789-148

蜀ICP备20000730号-5 热线电话:400-110-3663 邮箱:sjxwnet@126.com 本网法律顾问:400-6789-148